1989年版的《新刻繡像批評金瓶梅》會校本,署“齊煙、汝梅校點”,這是建國以來的第一個“足本”整理本,影響很大。次年,香港三聯書店、臺灣曉園書店都分別據以重印發行。

香港三聯書店在2009年7月出版了修訂版,校點者改署為“閆昭典、王汝梅、孫言誠、趙炳南”,書后的《修訂后記》由王汝梅執筆,其中談到該書的整理情況:“時任齊魯書社社長趙炳南、總編輯孫言誠、文學編輯室主任閆昭典和吉林大學王汝梅教授通力合作,搜集版本,查閱文獻,足跡遍及全國,在較短的時間內完成了整理校點,實屬不易。”

宋春丹《“禁書”〈金瓶梅〉的脫敏之旅》(載2016年10月26日《中國新聞周刊》)介紹,這部整理本“會校工作十分繁重,由王汝梅與時任齊魯書社社長趙炳南、總編輯孫言誠、文學編輯室主任閆昭典合作進行,三人化名‘齊煙’”。

香港三聯版《新刻繡像批評金瓶梅》修訂版版權頁

香港三聯版《新刻繡像批評金瓶梅》修訂版版權頁

雖然“齊煙”是閆昭典、孫言誠、趙炳南三人的聯合化名,但從香港修訂版的列名次序上看,“齊煙”應主要還是閆昭典先生。濟南千佛山有“齊煙九點”的著名景觀,齊魯書社就在千佛山下,相距不遠,“齊煙”的化名或許就來源于此。

1991年版的明代四大奇書中的《三國》、《水滸》、《西游》,都是由齊魯書社本社的人員校點整理的,宮曉衛先生為周晶先生《桑榆書譚》一書所作的序文《同事出版三十年——代序》(刊于古代小說網公眾號上題為《齊魯書社〈明代四大奇書〉出版記》)講述:“在本社人員有能力做好校點整理工作的前提下,為提高效率、保證書稿的及時完成,避免外約整理者造成往返商討體例、進入出版流程仍需編輯校核底本的繁瑣,社里決定由文學室負責組織該項目的校點整理。安排閆昭典、周晶、我為三種書的整理項目主持人,每種又有一兩位本社編輯共同參與。”

《桑榆書譚》,周晶著,齊魯書社2022年12月版。

《桑榆書譚》,周晶著,齊魯書社2022年12月版。

具體分工是:閆昭典先生負責《三國》,周晶先生負責《水滸》,宮曉衛先生負責《西游》。出版時,《毛宗崗批評三國演義》署“齊煙校點”,應該即是閆昭典先生等二三人的化名,這也能夠與上文所說《新刻繡像批評金瓶梅》的校點者“齊煙”相印證;《金圣嘆批評水滸傳》署“劉一舟校點”,或即是周晶先生等二三人的化名;《李卓吾批評西游記》署“古眾校點”,或即是宮曉衛先生等二三人的化名。

1994年版的《但明倫批評聊齋志異》,是給筆者留下美好而深刻印象的一部整理本。筆者在高中階段學習語文教材上的《嬰寧》這篇小說時,曾在學校圖書館找到這部整理本,將但明倫對《嬰寧》的評語全部抄錄到課本上,很受啟發和感染。這部整理本署“袁健、弦聲校點”,“弦聲”是中州古籍出版社編審張弦生先生的筆名。

2

中州書畫社1982年整理出版了 《醒世姻緣傳》,署“童萬周校注”,“責任編輯弦聲”。 中州書畫社后來改名為中州古籍出版社,1986年整理出版了《三國志玉璽傳》,署“童萬周校注點”,“責任編輯弦聲”。

中州書畫社1982年版《醒世姻緣傳》版權頁

中州書畫社1982年版《醒世姻緣傳》版權頁

蕭魯陽《20年來河南省圖書館學會的學術工作》一文(載《河南圖書館學刊》1999年第4期)中說:“河南省圖書館原館長、河南省圖書館學會理事長童吉永與張萬鈞、周樹德等先生合作,整理明西周生所撰《醒世姻緣傳》,由中州書畫社于1982年出版。”其后又介紹了《三國志玉璽傳》的出版情況:“《三國志玉璽傳》,童吉永等校注,中州古籍出版社1986年出版。……童吉永等三同志據以整理,出書后,引起學術界關注。”

此事在校點者本人那里也得到了印證,就《三國志玉璽傳》的整理情況,童吉永、張萬鈞、周樹德曾給趙景深先生寫過一封信(載《文獻》第二十一輯,題為《談〈三國志玉璽傳〉——給趙景深先生的信》),信的開頭說:“中州書畫社敦請先生主編《中國古典講唱文學叢書》,其中擬收入彈詞《三國志玉璽傳》。中州書畫社現委托我們進行整理,因此我們有必要將整理此書的一些情況,向先生作一匯報,并請給予指示。”信尾落款署“鄭州市圖書館童吉永、張萬鈞、周樹德 1983年3月25日”。

雖然都是聯合化名,但“童萬周”的化名方式又與“齊煙”等不同,而是從三人各自的姓名中各取一字,組合而成。

《三國志玉璽傳》

《三國志玉璽傳》

值得再說一說的是中州書畫社1982年版《醒世姻緣傳》版權頁上的名字:作者“西周生”是化名,校注者“童萬周”是三個人的聯合化名,責任編輯“弦聲”是化名,這會不會是古代小說整理本中化名者最多的版權頁了?

3

在古代小說學界,有的化名(筆名)知名度非常高,如校注《喻世明言》(北京十月文藝出版社1994年)、輯校《水滸傳會評本》《三國演義會評本》(北京大學出版社1981年、1986年)的“陳曦鐘”,是北京大學陳熙中先生的筆名(有些論文署名“曦鐘”); 評注《浮生六記》(中州古籍出版社2010年)、《陶庵夢憶》(中華書局2008年)的“淮茗”,是南京大學苗懷明教授的筆名,他們的筆名幾乎等同于本名,為人所熟知。

有的化名雖也被讀者熟知,如中華書局1998年版《金瓶梅會評會校本》的整理者“秦修容”,《金瓶梅》愛好者都熟知這個名字,但其本名卻知者較少,甚至讀者都并不知道這是個化名。“秦修容”是時任中華書局期刊編輯室主任的顧青先生等三人的聯合化名(此承苗懷明老師賜教)。更多的化名,除了個中了解內情者,一般讀者則最多僅能知其為化名(筆名),而難以知悉其本名了。

中華書局版《金瓶梅會評會校本》

中華書局版《金瓶梅會評會校本》

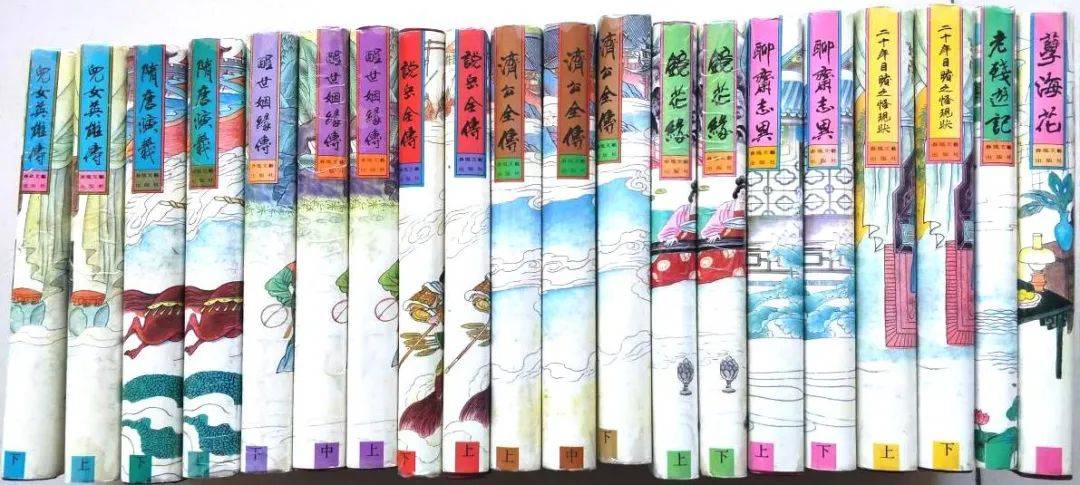

春風文藝出版社出版過一套精裝《中國古典名著珍藏本》叢書,于1994年和1998年分別出版,收入的大都是清代小說。

1994年出版了10種(《鏡花緣》、《老殘游記》、《聊齋志異》、《孽海花》、《濟公全傳》、《隋唐演義》、《醒世姻緣傳》、《兒女英雄傳》、《二十年目睹之怪現狀》、《說岳全傳》),1998年出版了11種(《十二樓》、《楊家府演義》、《說唐全傳》、《明珠緣》、《續小五義》、《小五義》、《石點頭》、《施公案》、《三俠五義》、《連城璧》、《型世言》)。

全套21種書的校點者都署名“瘦吟山石”,這一望而知是一個非常具有藝術感的化名;這套書的責任校對者也大多使用了化名,且其中有一部分化名可以在時間節令上構成系列,如“立春”、“小滿”、“三伏”、“流火”等。

《中國古典名著珍藏本》

《中國古典名著珍藏本》

如果要將這樣的化名羅列出來,可能會是一個長長的名單。如齊魯書社《中國古典小說普及叢書》中《綠野仙蹤》的校點者“老水番”,《梼杌閑評》的校點者“止戈、韋行”,《花月痕》的校點者“曉蓓、茜子”,《七劍十三俠》的校點者“北海、櫻珠”,《狄公案》的校點者“曉蒙、宏利”,《說岳全傳》的校點者“鐘天、芙蓉”;上海古籍出版社1993年版《蕩寇志》的標點者“嘯烈”,1993年版《紅樓復夢》的標點者“散人”,1994年版《海上花列傳》的標點者“覺園、愚谷”;江蘇古籍出版社1996年版《中國古代通俗小說讀本》叢書中《水滸傳》的校點者“拾水”;人民文學出版社2017年版《浮生六記》的校注者“西窗聽雨”(《浮生六記》雖非小說,而有“小紅樓”之譽,亦權列入);……何況這些還只是化名之跡較為明顯的一小部分。

中國古典小說普及叢書

中國古典小說普及叢書

4

建國后古代小說整理者使用化名的現象主要集中在上個世紀八九十年代,似乎是當時的一種風尚。 相比而言,被古人視為“正統”學問的經史子集文獻,其整理者則很少有使用化名的。

成套的小說叢書,使用化名的整理者可能有一些是本社人員。化名的方式也多種多樣,有采用本名同音字的,有使用本名拆字法的,有將本名抹去姓氏的,有取風雅別號的;聯合化名則有各取本名一字進行組合的,有別有取意的。有些化名渾然無跡,看起來與真實姓名一樣,如“童萬周”、“劉一舟”、“秦修容”等,讀者很難發現這會是化名,更難以想到會是幾個人的聯合化名。

整理者使用化名,可能各有不同的原因和考慮,也許每個化名的背后,都藏著一段記憶、一個故事。如果使用化名是對本名的一種隱私,筆者絕無意去打探他人的隱私,只是從好奇心出發,所能知道的本名,大多也都取證于文獻。而且,對于化名的使用,筆者還有另一層的理解。

《我的筆名》

《我的筆名》

作品的創作者使用新穎別致的化名,也許可以增強作品的神秘感和影響力,如古之“蘭陵笑笑生”,今之“唐家三少”之類;但作品的整理者不同,整理古代作品本就是“為他人作嫁衣”的工作:既為古人,——使古人的心血不白費,使優秀的作品得以廣為流傳;又為來者,——使讀者能夠閱讀到精良、準確的文本。

從整理到出版的過程中,校點者(或校注者)、編輯、校對都要付出艱辛的勞動,若非個中人,可能很難體會到其中的甘苦。從這個角度講,整理者使用化名,也是一種無私,他們的辛勤付出應當被讀者記住。

責任編輯: