以至于出庭時,母親看見他都躲得遠遠的,滿眼都是憂慮和恐懼。

與其他百般為犯罪的孩子開脫的親人不同,陳昱安的母親總是屢屢給法庭遞交書信,懇請法官能判處兒子死刑:

“我的娘家和婆家都住在同一個村子,到時候恐怕會血流成河。”

她認定這個兒子出獄后必定會對全家人不利,而且是大開殺戒的那種。

知子莫若母。當檢察官問及他對于其他家人的想法時,陳昱安的說法竟與母親的猜測不謀而合:

“恨之入骨,我也想對他們行兇!”

陳昱安的母親自始至終都不明白,是什么導致了兒子如今視他們如仇敵一般的狀態。

養育兒子的這27年里,他們認為自己給予陳昱安的已經足夠。

但是,根據警方和律師的調查,事實可能并非如此。

陳昱安算是留守兒童,自幼與父母分隔兩地,跟隨生活在臺南的爺爺奶奶長大,兩位老人家對陳昱安萬分寵溺,有求必應。

被接回父母身邊后,父母看不慣陳昱安驕縱放肆的個性,對他極度嚴苛,動輒棍棒相加。

并向他灌輸“金錢至上,利益為尊”的價值觀。甚至不允許他交朋友,只能與弟弟一起玩耍。

如此一來,陳昱安的心態就漸漸產生了變化。

在三觀與性格養成的關鍵時期,兩種截然不同的教育理念塑造了陳昱安極端矛盾的個性。

一方面,因為自小缺乏社交,他極其渴望與人交流,害怕孤獨。

在被收監的那段日子里,他給志愿者林慈偉寫過60多封信,每一信里,他都反復地提醒:“你要趕快、立刻來看我!”

出于職責之故,律師王寶蒞每兩個月也會去探望他一次。

而每次見到王律師,陳昱安總是興奮地跳起來,然后一個人碎碎念一般地講個不停。

另一方面,那種對金錢的欲念,又無時無刻不在啃噬他的大腦。

但凡王寶蒞前去探望,或是與林慈偉通信,他必定開口要錢。

時間久了,當王寶蒞無法滿足他巨大的胃口后,他便直截了當地告訴王寶蒞:

“抱歉王律師,我不能請你了。因為我想請一個會借錢給我的律師。”

這與當年因為得不到家產而砍殺父親的舉動如出一轍。不同的是,只是這次他不是用刀。

然而,就在王律師不再去探監的幾個月后,監獄卻傳出消息:

陳昱安在獄中自縊身亡。他用一根橡皮筋,了結了自己的罪惡。

陳昱安自殺后,尸體被晾在監獄的斂房,無人認領。家人拒絕出面,為他辦理后事。

也只有王寶蒞,為此感到難過。

并不是出于同情,而是懊悔和自責。

如果被解除律師合同之后,自己仍然堅持去探監,陳昱安是不是就不會自殺?

“所以,我有罪。”

王寶蒞苦笑,仿佛自己是殺人犯一般……

反倒是陳昱安,至死都未曾后悔自己的行為。用111刀發泄對于父母的憤懣和不滿,也并沒有得到所謂的解脫。

他在寄給林慈偉的其中一封信里寫到:

“雖然我有生我的父母,陪伴我的兄弟,可是他們對我的愛卻只有百分之五而已。

“陳昱安式”的悲劇并不鮮見,細究他們的人生經歷,我們可以輕易地得出結論:是失敗的父母和失敗的家庭教育,才造成了這樣慘淡可悲的結局。

而這條“定律”似乎放之四海而皆準。

那么,問題來了:是不是把責任歸咎于家庭教育,就能解釋所有問題?

或許,我們能在下面的故事里找到蛛絲馬跡。

2014年5月21日。

一名男青年攜帶長達30cm的鋒利水果刀,在臺北捷運站以平均6.8秒殺害一人速度,犯下臺灣捷運史上最血腥的大規模無差別殺人案,造成4人死亡,22人受傷。

這一切的罪魁禍首,就是鄭捷。

他也是高口碑臺劇《我們與惡的距離》中的李曉明的原型。

▲電視劇《我們與惡的距離》

臺灣省新北市地方法院審判庭庭長連育群在審判詞里憤怒地寫道:

“被告鄭捷的犯罪手段兇殘,惡性重大,且犯后毫無悔意,難以教化,所犯四個殺人既遂罪部分,求其生而不可得。被告鄭捷應與社會永久隔離。因此宣告死刑,并褫奪公權終身!”

“為什么要殺人?”

“求死,最好是當場被擊斃那種。”

接受審訊時,鄭捷低聲細語著,但態度堅決。

他之所以毫不猶豫地對陌生人痛下殺手,就是為了“死”。而這種殺人求死的種子,從他的幼年時代就已經種下:

“我是從國小五、六年級開始,就有想要殺人被判死刑之沖動,那時我就感覺到未來活得會很累,想被判死刑。”

他說,當初考大學的時候,他選擇讀軍校,就是為了鍛煉身體,日后能殺更多人。

漫長的讀書和工作,讓他身心俱疲,雖然成績不錯,但是他卻覺得很是孤獨。作為“一個沒有未來的人”,他很想尋求解脫。

但是,任何自殺方法都會帶來痛苦,他無法對自己下手。

直到他看到現在的死刑執行都是先注射麻醉劑再槍決,可以大幅減輕痛苦,便決定以一種狠絕的手段——連續殺人的方式求死。

為了達到速死的目的,鄭捷清醒地策劃,審慎地篩選作案時機和地點:

專門挑選在人潮眾多的臺北地鐵板南線的最長站距區間(龍山寺站至江子翠站間為捷運系統兩站間最長站距,兩站之間的行車時間為3分46秒)。

他判斷,這段車距內,所有乘客都會被封閉在車廂內而無法脫逃,有助于他進行殺人攻擊。

于是,4條人命,22人的流血受傷,不過都是一心求死的鄭捷為了給自己加重量刑砝碼的工具。

用他的話來說,只有“多殺幾個人才會被判死刑”。

眼見目的即將達成,從被捕到庭審,鄭捷始終面無表情,沉默安靜,仿佛從頭至尾這件事情都與他無關。

負責鄭捷案件的律師,黃致豪,也被他這幅樣子驚到了。

第一次見面,鄭捷就直截了當地告訴黃律師:

“反正我知道你們律師都在干什么,隨便你們,做做樣子就好。”

審訊也好,庭審也罷,司法于他不過就是走個流程,毫無意義可言。

但只有一件事情,鄭捷對黃律師百般叮囑——

千萬不要牽扯到家人!即便家人的證供對他有利。

然而,兒子血染臺北捷運站,父母怎么可能躲得過民眾的譴責和輿論的圍追堵截?

鄭捷被捕后,鄭父鄭母在受害者的頭七露面吊唁,被記者和憤恨的民眾團團圍住。

頭發花白的兩位老人佝僂著背,一邊啜泣,一邊磕頭道歉:

“我真的很痛,但我必須講,法官能夠速審速決,來告慰受難者家屬……”

衰頹的身體彎下去,抬起來,再彎下去,再抬起來……任誰看了都會動容,可即便二老如此這般卑微,人群中依然爆發著怒吼:

“別假了!”

而當得知自己父母在向公眾下跪求原諒時,始終一言不發的鄭捷卻意外地表現出了一絲悔意,呢喃著:

“我對不起爸媽。”

但是被問到對受害者及其家屬的想法時,他卻默然不語。

求死,拉上其他人墊背。這種自私泯滅天良,讓20多個家庭支離破碎,也讓自己的父母陷入了教育失敗的自責中:

“身為父母的我們教養他的二十一年來,一定有我們所不知道的疏失。我們難辭其責!”

與陳昱安的父母一樣,鄭捷的父母同樣不知道,究竟在自己的教育中,是哪一個細節出了差錯,讓自己的兒子鑄成難以挽回的大錯。

根據警方的調查,鄭捷一家再普通不過,鄭父鄭母對鄭捷的照顧也與尋常父母并無差別。

所以,究竟哪里教錯了?

時至今日,這個問題如同詛咒一般依舊困擾著他們,恐怕一生也得不到解答……

高聳著的圍墻,昏暗的走廊,密閉的監舍,一片死寂。

這里是重刑犯監獄,犯人A就是在這樣的環境中等待死刑執行日子的到來。

除了下象棋平復煩亂的心緒,空蕩的牢房里,只剩下他的虛無感在陣陣作響,忍受著無限的精神煎熬。

他形容自己在監獄中的心情:

“好像每天都發生火災。每天一覺醒來好像什么都沒有的感覺。我就是沒有未來的人……”

根據卷宗記錄,這個年輕人一手制造了轟動一時的“銀樓小開綁架案”。

為了勒索錢財,A綁架并殺害了他的富二代同學,隨后向死者的父母索要三百萬贖金。

然而,一審判決之后,少年A卻突然翻供,否認預謀犯案,稱自己當時因醉酒后與同學起了爭執而誤殺被害人。

殺人之后,他知道自己的人生已經完蛋了,所以一不做二不休,干脆勒索一筆錢。

接受訊問時,A說了自己翻供的緣由:“我當時被抓時不想活了,我才說是擄人勒索。”

當被問到當年犯案是否是一時沖動時,他嗤笑一聲:

“這樣承認否認沒有什么意義,我大概講一百次,你們還是認為我是預謀。事實上,我已經殺了人了,我可以怎么辦?”

于是,A的案件被臺灣省法院再轉到下轄市的地方法院來來回回審了好幾次。

▲A的辯護律師高榮志

擔當A的辯護人的是高榮志,如今他在臺灣地區律政界小有名氣。

但當時,高榮志還非常年輕,沒有任何經驗,大約就是因為這種燙手山芋無人敢接,才落到了這位年輕律師的頭上。

第一次見面,高榮志格外驚訝——本以為A會是個面目可憎的人,沒想到竟這般年輕干凈。

而且,這個瘦弱白凈的小伙子還和高律師的弟弟年紀一樣大。

接觸的多了,高律師只覺得這是一個再普通不過的年輕人。

甚至在心里忍不住反問自己:同樣的年紀,自己或者自己的弟弟是不是也會因為一步錯而步步錯,走到如今這幅田地。

而且,從被關進去那一刻起,A的父母每個禮拜都會去看他兩次,每次都帶去食物和生活用品,十幾年來未曾間斷。

“重刑犯里,家庭支持可以這樣不間斷的,其實非常少!”

因此,越是了解,高律師就越是感到疑惑——

生活在與我們一樣普通的家庭,擁有疼愛他的父母,他何以踏上今天這條不歸路的?

然而,每次探望或是接受訊問,但凡提到這個問題,A就轉移話題。

哪怕是在父母面前,他也絕不談及于此。

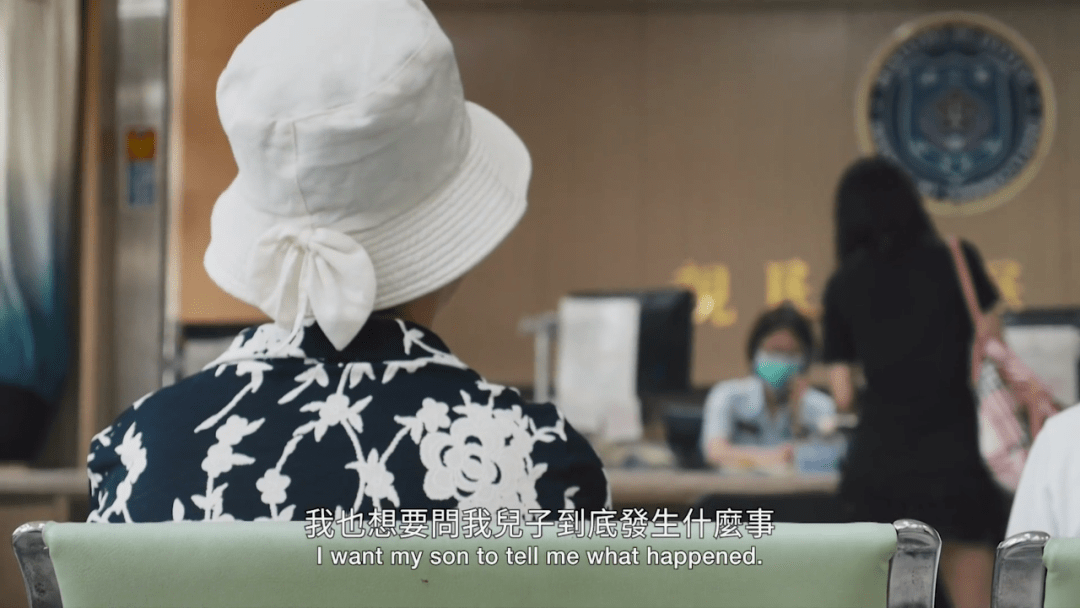

甚至每次開庭時,他都要求清場,拒絕父母旁聽。

母親問他為什么殺人時,他永遠保持緘默……

一個原本平凡但幸福的家庭,一對很愛很愛自己的父母,A還是宿命般地步入歧途。

可天底下,沒有哪個父母花二十幾年的時間,就為了培養出一個殺人犯。

就像《我們與惡的距離》中殺人犯李曉明的母親所說的那段話:

“我一直在想,到底是哪里,我把小孩教壞了?我家就在面攤后面,小孩喜歡躲在自己房間,媽媽要管嗎?不是說要給孩子獨立自我、成長的空間嗎?就他爸爸喜歡喝酒,他喝酒也是在處理鄰里街坊的事情,去爭取大家應有的福利,是我們太自私,太忙,都沒時間和孩子談話聊天,才會教出這種變態?才會教出這種變態殺人魔?全天下沒有一個爸爸媽媽,要花個二十年,去養一個殺人犯。

▲電視劇《我們與惡的距離》

在成為殺人犯之前,A也好,鄭捷也罷,不過都是普通人家的孩子。

而好端端的一個人,為什么會變成殺人犯?

家庭教育永遠是世界上最難的事情,任何細枝末節都有可能影響一個人的一生,任何一絲縫隙都有可能滋生孩子的惡意,哪怕父母對照教材去“嚴絲合縫”地養育。

于是,人們告訴你:“那個絕情的殺人犯背后,就是一場失敗的家庭教育。”

那么,為什么同樣是坎坷的童年經歷,同樣是疏離甚至扭曲的家庭環境,有的人成了惡魔,有的人成了天使?

把一切問題歸咎于家庭教育之上,就夠了嗎?

事實上,人們常常忽略了——家庭教育是基礎,學校教育是加成,而自我教育才是關鍵。

教育,也是個人自身的責任。

我們時常家庭在個人教育中所扮演的角色,自我教育對于孩子成才成人的重大作用卻一直被忽視。

教育家羅伯特·梅納德·哈欽斯說過:教育的目的在于能讓青年人畢生進行自我教育。

周國平先生也認為:我對教育的理解是,一切教育都是自我教育,一切學習本質上都是自學。

一個具備自我教育能力的人,能夠在家庭與學校教育不足的情況下,加大對自我成長的補足和投入。

“一個孩子只有把老師家長提出的要求變成自我要求,并把它付諸實現的時候,教育目的在他身上才能真正實現。”

而培養孩子的自我教育能力,需要我們家長和老師的幫助,激發孩子的自我教育。

北京教育科學研究院提出了老師、家長激勵、引導孩子自我教育的六個方法與十個策略,值得我們借鑒,亦與大家共勉:

方法1:發現。家長要善于發現孩子微小的自我教育跡象。包括觀察、傾聽、追問、分析、理解等,比如孩子在面對挫折后的自我鼓勵。

方法2:喚醒。包括關注、重視孩子,打破心理定勢,放大優點。

方法3:激勵。包括“哪壺開了提哪壺”、同伴鼓勵、激將法等。

方法4:反饋。包括談心、對話、過程性評語、敘述性評語、好朋友評議。在孩子的成長過程中,不論做得對與不對,家長都應該在適當的時候給予反饋。

方法5:引導。包括提出建議,價值觀引導,提供條件。

這里有十個策略:

給孩子空間,讓他自己往前走;給孩子時間,讓他自己去安排;給孩子條件,讓他自己去體驗;給孩子問題,讓他自己找答案;給孩子困難,讓他自己去解決;給孩子機遇,讓他自己去抓住;給孩子交往,讓他自己學合作;給孩子對手,讓他自己去競爭;給孩子權利,讓他自己去選擇;給孩子題目,讓他自己去創造。

方法6:等待。包括根據孩子發展的實際情況把握進度。

最后,愿每一位孩子都能擁有幸福的家庭,具備自我教育的能力,健康成長,成人也成才。

我是青欖君,一個教育行業工作者,關注家庭教育和孩子的學習。如果你喜歡我的文章請轉發或者收藏。青欖家長地帶,百萬中小學生家長聚集地,讓教育變得更科學更輕松。

責任編輯: