與傳統意義的收藏家不同的 是,鄭先生早年的收藏并非為了藏書,而是“為了自己的研究方便和手頭應用”。在《劫中得書記序》中,他說:“大抵余之收書,不尚古本、善本,唯以應用與稀 見為主。孤罕之本,雖零縑斷簡亦收之。通行看本,反多不取。于諸藏家不甚經意之劇曲、小說,與夫寶卷、彈詞,則余所得獨多。詩詞、版畫之書,印度、波斯古 典文學之譯作,亦多入庋架。”國家圖書館諸前輩編輯《西諦書目》可見其收藏概貌。鄭振鐸先生的藏書主要類別有歷代詩文別集、總集、詞曲、小說、彈詞、寶 卷、版畫和各種政治經濟史料等,數量僅就古籍類就達七千七百余種,其中明清版居多,寫本次之,宋元版較少。反映了鄭振鐸先生的藏書思想。鄭先生重視版本考 訂,每收一書,必詳讀深究,并撰寫題跋。所寫題跋大部分見于《劫中得書記》(1956)和《西諦書話》(1983)。他還親自編寫書目,有《西諦所藏善本 戲曲目錄》(1937)、《西諦所藏散曲目錄》(1937),以及《西諦所藏彈詞目錄》、《清代文集目錄》(均未刊)等。同時他還收藏有大量書目及目錄學 著作,僅國家圖書館普通古籍部分就收其書目500多種。

1937年抗日戰爭爆發,上海淪為“孤島”,鄭振鐸先生目睹中國珍貴古籍不斷 流入美國日本等國,認為保護古籍是書生的責任,否則,任其流往海外,“必有一日,論述我國文化,須赴海外游學。”“史在他邦,文歸海外,奇恥大辱,百世莫 滌。”為此鄭振鐸一方面節衣縮食,一方面與北平圖書館袁同禮館長等聯系,請他們籌款、匯款。這期間購得的書中,有不少是戲曲書,還有一些是明清的方志、明 清人的文集,家譜,還有兩冊《永樂大典》。最值得一提的是脈望館抄校本《古今雜劇》。

中華人民共和國成立后,鄭振鐸擔任共和國第一任 文物局局長,他認為“不僅好利的商賈們是民族文化的叛逆者,即放任他們將古物、古書源源流出的責任者們也將是中華民族的千古罪人。”他首先擬定相關制度法 規,報請政務院發出“為頒發《禁止珍貴文物圖書出口暫行辦法》的命令”,為新中國文物的保護管理作出了貢獻。此后,他積極運作,促成了陳清華藏書等海外文 物的回歸,為古籍的保護作出了巨大的貢獻。半個世紀后的今天,鄭振鐸先生的學識人品、道德風范以及文物保護的理念仍然是文物工作者的楷模。

從西諦的藏書看,可以說從詩經、楚辭到戲曲、小說、彈詞寶卷,面面俱到。在文藝類書籍的收藏中,他不但重視作家的別集,還特別強調總集和地方藝文類書籍 所起的作用。他認為總集類書籍不但可和各家別集互相比勘,取長補短,而且還可看出各個歷史時期文學流派的特色和選家對文學批評傾向,如漢魏六朝文學,除了 各家別集和薛應旗、汪士賢、張燮、張溥等編校的各家別集叢書,還兼收《昭明文選》各種版本33種,《玉臺新詠》各種版本8種和明人馮惟訥、劉成德、張之 象、張謙、曹學佺等編選的總集。對唐宋以后和近代文學亦是如此。地方藝文類書籍就搜集有200多種。其中不少是長期被人們忽視的。

西諦對明清詩文集的收藏,數量相當可觀。其中大部分是冷僻之書,目的是讓大家不要遺忘,對畫家的集子,如沈周的《石田集》、董其昌的《容臺集》,戲曲家的 集子,如唐宋以來詞人的著作,有明人夏言的《桂洲詞》、夏日《葵軒詞》、陳德文的《建安詩余》,更有明嘉靖間四川嘉定九峰書院本元遺山編的《中州樂府》, 字大如錢,刻工粗獷而質樸,還有明代石村書屋藍格抄本《宋元明三十三家詞》,有朱彝尊藏印及親筆題識和眉端評語,彌足珍貴。

西諦戲曲書的收藏,比重最大,也最有名,特別是明版插圖本戲曲,相當出色。這部分收藏以1939年為限可分前后兩個時間,前期他曾把收藏的精本,編為《西諦藏曲 目》寫刻出版,劉龍田本《西廂記》、玩虎軒本《琵琶記》、浣月軒本藍橋《玉杵記》和孟稱舜編定的酹江、柳枝二集,為其中白眉。抗戰期間,為生活所迫,曾將所藏部分作價出售,后又收集補充。不僅西廂、琵琶、四夢等著名曲本不嫌重復,有見必收,它如施惠的《幽閨記》、蘇復之的《金印記》、姚茂良的《雙忠記》、 徐霖的《繡繻記》、屠隆的《曇花記》、史磐的《鶼釵記》和無名氏的破窯、鸚鵡、四美、異夢等記都有版式精美插圖工致的明刻本。1953年鄭先生唱印的《古 本戲曲叢刊》陸續印了四集,收入的很多種都是鄭氏藏書。

西諦對于歷代短篇和長篇小說的收集豐富而系統。其中有最負盛名的明版忠義水滸 傳,是1931年同朋友到寧波在林集虛大酉山房的書架上發現的,他認為是嘉靖年間的刊本,是當時所有《水滸傳》刻本中最早的, 幾年后在書友的幫助下買到其中的五回,1958年北京圖書館又在上海購回其他三回。

對于寶卷、彈詞、鼓詞等講唱文學的收集,西諦既早 且全。他曾編了一個自藏的彈詞目錄,登在《小說月報》中國文學專號上,還編了寶卷和鼓詞的目錄。寶卷中有明寫彩繪本《目連救母出離地獄生天寶卷》和嘉靖刊 本《藥師本愿功德寶卷》,他認為這是流傳最早的兩個寶卷。彈詞中名作尤多,《三笑姻緣》、《玉蜻蜓》、《珍珠塔》等,都有藏本。鼓詞中也有不少罕見者,如 福州本《荔枝陳三歌全傳》、潘必正陳妙常村歌、潮州本《雙白燕》等,還有各種南音和時調唱本。這些民間人創作,若沒有他的搜訪發掘,怕早已湮沒無聞了。

鄭振鐸先生在《中國版畫史序》中說:“我國版畫之興起,遠在世界諸國之先。歐洲之版畫,為德荷二國所創,始施于博戲之紙牌上,并以刻印圣經圖象。時約在 西歷一千四百年左右(當我國永樂初)。日本浮世繪版畫 則盛于江戶時代(當我國萬歷至同治間)。獨我國則于晚唐已見流行。迄萬歷、崇禎之際而光芒萬丈。歙人黃劉諸氏所刊,流麗工致,極見意匠。

其時,歐西木刻畫猶在萌芽也。”鑒于對版畫制品的重視和珍愛,歷代版畫書籍,一向是鄭振鐸先生收藏和研究的重點。他早年注重收藏徽派版畫,稍后又廣收宗教 畫。此外,凡是木刻書中有插圖的他都廣收不棄。在他編寫的《中國版畫史圖錄》中使用的大部分是他自己的藏品。這部分收藏中的精品多為流傳孤罕的珍本。如明 萬歷刻本《程氏墨苑》彩印本、明崇禎刻《十竹齋畫譜》、《十竹齋箋譜》等鄭氏藏品中都有既全且好的本子。還有清康熙時刻印的《芥子園畫傳》、《芥子園畫傳 二集》、《芥子園畫傳三集》原本極為少見,鄭收集的竟然是一部全的初印本。還有陳洪綬的《水滸葉子》、《博古葉子》、肖云從的《太平山水圖》等都是不可多 得的版本。

鄭振鐸先生對于政治、經濟史料,也留意收集。如劉錫玄的《黔牘偶存》,是明代萬歷末年統治階級殘酷鎮壓貴州少數民族農 民起義的血淚記錄。它如明崇禎朝《縉紳便覽》,《北新關商稅則例》、《閩海關則例》和明代坊本《萬事不求人》,《四民備觀翰府錦囊》等書,都是罕見而有價 值的參考資料。

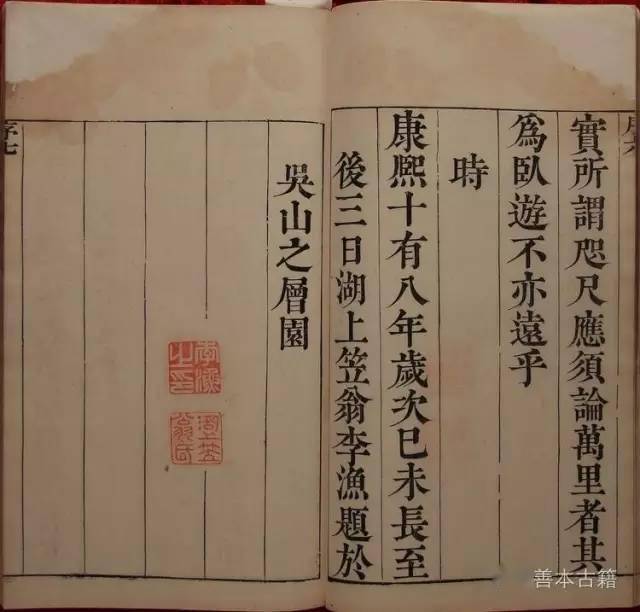

此文選取西諦藏書戲曲版畫中幾種代表性的收藏與讀者共享,一同體味鄭先生的學識和對文物保護所作出的貢獻。

脈望館抄校本《古今雜劇》

鄭振鐸先生稱此書為劫中所見所得中最重要的,是得書的高峰,他的發現不僅對中國戲劇史、文學史研究者是重要消息,對中國文學寶庫、歷史文獻資料的重大收 獲。并認為這個發現可以與內閣大庫打開、甲骨文的出現、敦煌遺書的發現具有同樣的意義。鄭先生之所以如此看重,是因為此書為雜劇的集大成之作。其中半數為 過去未見流傳的本子。

此本發現以前,元人雜劇多賴明萬歷四十四年刻臧懋循的《元曲選》流傳,此本收元雜劇凡百種,為雜劇選中最豐富的 一種,其他雜劇選編,可以補充《元曲選》的,寥寥幾種而已。最大的發現也就是黃丕烈舊藏《元刊雜劇三十種》,收入前所未見的元劇十七種。而脈望館抄校《古 今雜劇》竟然收元明雜劇242種,種數比《元曲選》多出一倍半,這個寶庫為中國文學史增添了許多名著,也為中國歷史、社會史、經濟史、文化史增加了大批資 料。

脈望館館主是明萬歷年間的趙琦美,蔭其父趙用賢作刑部郎中,在京城時有機會認識很多名流,如于慎行的兒子于小谷。《古今雜劇》 242種,其中15種配以明息機子本,還有52種配古名家雜劇,其余都是趙琦美讓人抄的。而且幾乎每一本都經趙琦美校過。有校有跋。從他的校跋中可以看 出,他抄的書主要有兩個來源,一是“從內本錄校”,內本指明代末年宮廷演戲的劇本,另一個就是從于小谷的本子傳抄的。在趙的校里注明是抄校于萬歷四十二年 到四十五年之間,正是他在京城擔任刑部郎中的時候,這時他既有機會見到內本,也有機會借到于小谷的藏書。

于小谷,名緯,蔭父于慎行 (號谷峰,為東閣大學士)為中書舍人。趙琦美和于小谷同在京城做官,當時還有大量雜劇,他們互通有無,抄了不少。借抄的戲曲書,趙琦美后來都帶回南方家 中。趙死后,其藏書歸錢謙益絳云樓,絳云樓曾經失火,所幸這部書沒有被燒毀。后歸入錢曾手中,錢曾藏書《也是園書目》著錄了大批的戲曲書,主要就是趙琦美 的抄校本。錢曾時,著錄除重復外,尚有340種,72冊。而趙琦美原藏數量現卻無法得知,僅可確認,經歷三百年到國家圖書館時,共有242種64冊。這批 書剛發現時人稱《也是園雜劇目》,因為錢曾沒有寫《古今雜劇》之名。也有稱之為也是園戲曲的。

這批書在錢曾之后又經季振宜、何義門、 黃丕烈遞藏。黃丕烈定其名為“古今雜劇”。黃丕烈后又輾轉相傳于汪士鐘藝蕓精舍、趙宗健舊山樓、丁祖蔭等處。明朝山東有個李開先,曾因藏戲曲書頗多,自稱 詞山曲海,黃丕烈在得到趙琦美的藏書后,自己刻了一方印“學山海之居”,認為自己收藏的戲曲書已經可以和李開先媲美了。此書流傳中不斷損失,“也是園”有 340種,到季振宜著錄時就只有300種,黃丕烈時有266種66冊,黃手抄目錄四十葉,今附書前。而到汪士鐘手里就只有242種66冊。

鄭振鐸先生自己說這是他在劫中得到的最好的書。國寶送國庫,完成了鄭振鐸先生的愿望。公布此事,在當時也是非常轟動。之后,商務印書館曾選其中144 種,編成一部“古本元明雜劇”,五十年代鄭振鐸擔任文化部副部長時倡印“古本戲曲叢刊”,“古本戲曲叢刊”印了1——4、9輯,其中“古今雜劇”印在4輯 中。

明萬歷刻本《元曲選》

《元曲選》一百卷,為雜劇選集。全書十集,每集十卷,每卷一劇,其中元代雜劇九十四種,明代雜劇六種,總計一百種,故又稱《元人百種曲》。明臧懋循編, 明萬歷四十四年雕蟲館刻本。臧懋循(1550-1620),字晉叔,浙江長興縣人。萬歷八年進士,曾官荊州府學教授,南京國子監博士。由于他不屑恪守封建 禮法,遂為世俗所不容,以至后來被劾罷官。臧氏精于音律,為明代著名曲家,自著有《負包堂集》。《元曲選》一百卷分兩批刊印,第一批甲、乙、丙、丁、戊 集,刊于萬歷四十三年(1615);第二批己、庚、辛、癸、酉集,刊于萬歷四十四年(1616)。這些雜劇是臧從自家所藏秘本及麻城劉承禧所藏之內府本中 遴選出來,刊刻時略作增刪,基本忠實原著。現存元人雜劇總數不足二百種,《元曲選》所收元代雜劇,占現存總數的一半以上。書中收錄關漢卿《感天動地竇娥 冤》、《趙盼兒風月救風塵》、白樸《唐明皇秋夜梧桐雨》、《裴少俊墻頭馬上》,馬致遠《破幽夢孤雁漢宮秋》等名劇,影響巨大。對元代雜劇的傳播起了重要作 用。后世研究元代雜劇,一般都以本書為據。明萬歷年間,版畫藝術得到飛速發展,尤其是戲曲書籍,更喜配插圖以示優雅。《元曲選》每劇附圖兩至四幅,總計 224幅。其插圖臨摹古代名畫家的不同畫法,生動、逼真地將各劇的情節特點表現出來,其圖畫線條細膩、流暢,極盡婉麗之美,在中國版畫史上具有極重要的地 位。原書插圖多附于每劇正文之后,鄭振鐸先生舊藏之本,卻將插圖單獨裝訂一冊,其版印清晰娛目,當系初印本。書中鈐有“長樂鄭西諦藏書之印”。

明萬歷滋蘭堂刻彩色套印本《程氏墨苑》

明程大約編。明丁云鵬、吳廷羽等繪。明黃鏻、黃應泰、黃應道、黃一彬等鐫。明萬歷三十三年(1605)安徽新安程氏滋蘭堂刻彩色套印本。圖文并列。卷首 目錄題“程幼博墨苑”,版心下鐫“滋蘭堂”。程大約,字幼博,別字君房,號筱野,又號玄玄子、守玄居士、墨隱道人、獨醒客、鴻蒙氏、鄣山放民、紫宸近侍, 安徽歙縣巖鎮人,太學生,善古文,曾仕鴻臚寺序班,著有《程幼博集》六卷。程氏是徽州的制墨名家。既好蓄墨,又精墨法,并有墨坊“還樸齋”販制其墨。所制 墨曾貢入宮中。當地與程大約幾乎同時的還有一個名家叫方于魯。據王重民先生《程大約傳》考證:“方于魯幼貧,客于大約習制墨,后與大約相牾,獨張墨業,輯 《方氏墨譜》六卷。”《墨譜》帶有廣告性質,它的印制最初的目的主要用于商業宣傳。方于魯的“墨譜”共收集了380多幅插圖,分為六類,并附有有許多贊美 性文字。程大約對方于魯另立門戶已經不滿,對其經營成果漸漸超過自己,又出《墨譜》更是憤怒。于是程大約請當時著名畫家丁云鵬、吳廷羽繪圖,名刻工黃鏻等 繡梓,輯刻出《程氏墨苑》。兩個“墨譜”性質和內容相近,有些圖案甚至雷同,但是由于行業的競爭和私人恩怨的報復心理等諸多因素,程氏在制作過程中不惜工 本,刻印精益求精,精致絕倫,令人賞心悅目。書中收入了大約500種墨樣,墨形有方形、圓形、圭形、和一些不規則形狀,題材包括山川景物、草木禽獸、佛道 祥瑞等等。還有許多友人寫的抬高自己貶抑他人的題跋、詩篇、頌詞和鑒定。《程氏墨苑》的刻工是當時刻板圣手黃鏻等人。此書堪稱名畫家與名刻工配合的絕佳之 作。此書的刻印在插圖數量和藝術水平上都遠遠超過了《方氏墨譜》。程大約或許自己也想不到,他為競爭過對手而刻印的一部“墨譜”,在客觀上推動了彩色印刷技術的發展,將中國的版畫技術推向了高峰,不經意中在中國的版畫史 上占據了一個非常重要的地位。

現存《程氏墨苑》中,墨印本并不稀見,彩印本卻很罕見。國家圖書館收藏的《程氏墨苑》彩印本是存世唯 一一部保存完整的彩印本。書中有彩色印圖五十五幅,一般采用四色、五色分飾不同的器物、花鳥等,如《天老對庭圖》有紅色、黃色的鳳凰,有綠色的竹子;《飛 龍在天圖》則使用四色彩印,印制尤為精麗動人。彩印使用的方法是在一塊板上將各部分分別涂上不同的顏色,一次印成,這種著色方法對雕刻和印刷的工藝要求很 高,與分版彩印只有一步之遙,可以說他是餖版的前驅。鄭振鐸先生曾感嘆:“余收集版畫20年,于夢寐中所不能忘者惟彩色本程君房《墨苑》”。

鄭先生得到《程氏墨苑》也是一段奇緣。天津著名藏書家陶湘(1870-1939),字蘭泉,號涉園,江蘇武進人。藏書多達30萬卷。并以刻書精著名于 世。他民國初年赴京,民國十一年遷津,晚年移居上海。曾任故宮博物院圖書館專門委員。1932年退職后,致力于纂述工作。1934年在故宮圖書館編目。其 時鄭振鐸收集版畫,廣搜墨苑、墨譜諸作。得知陶湘藏有彩印《程氏墨苑》后,便造訪陶公,竟日披閱,錄目而歸,不敢作購藏之想。日本侵華后,陶公由于生活窘 迫開始售書。鄭將《墨苑》等購得。得書后鄭先生感慨道:“此‘國寶’也!人間恐無第二本。余慕之有年,未敢作購藏想。不意于劫中竟歸余有,誠奇緣也!”購 書當日,鄭先生邀好友數人,將彩本《程氏墨苑》展卷摩挲直至深夜。他說:“十載相思,一旦如愿以酬,喜慰之至,至于數夕不能安寢。”

饾版和拱花技術的杰作——《十竹齋畫譜》《十竹齋箋譜》

明胡正言輯選,明高陽、凌云翰、吳士冠、魏之璜、魏之克、胡宗智、高友及行一和尚等同校。胡正言、汪楷等刻。明崇禎十七年(1644)南京胡氏十竹齋彩色套印本。

胡正言,徽州休寧人。字曰從,別號十竹主人、默庵老人,生于明萬歷十二年(1584),卒于清康熙十三年(1674)。經歷了明萬歷、泰昌、天啟、崇 禎、清順治、康熙六代,壽高命長。南明時曾官中書舍人,入清后不仕,三十歲后移居金陵(今江蘇南京)雞籠山側,專心從事刻書、藏書之事。因所居房前院內種 竹十余竿,故室號為十竹齋。胡博學多才,精擅六書,長于書畫、篆刻,又能制紙墨,并喜藏書、刻書。著有《印存初集》、《印存玄覽》、《胡氏篆草》《詞林紀 事》等書,刻有《六書正訛》、《千文六書統要》、《牌統孚玉》、《古今詩余醉》、《詩譚》等。但最具有代表性的當為他輯選并采用饾版和拱花技術套印的《十 竹齋書畫譜》和《十竹齋箋譜》二書。刊版套印之精、施墨著色之嫻雅妍麗,在印刷技術上可以說達到了一個新的高峰。

胡正言的《十竹齋畫 譜》,全部采用饾版法印成,所謂饾版,是將彩色畫稿按不同的顏色分別勾摹下來,每種顏色刻成一塊小木板,然后依次逐色套印或迭印,最后形成完整的彩色畫 面。印一幅畫,多的能用上千塊版,少的也要十幾塊。因為一塊塊鐫雕的小木板形似饾饤,故稱饾版。用這種辦法印出的畫面,其色彩的濃淡深淺、陰陽向背,都可 以隨心所欲地表現出來,幾乎與原作無異,藝術效果令人嘆為觀止。在中國版畫史上,明代彩色套印版畫所遺作品最多,成就也最高,自宋、元以來,人們長期探索 的木刻彩印技術,至此產生了質的飛躍。饾饤版的出現,使中國的版刻和印刷能隨心所欲地調節濃淡色調,不僅僅是彩繪,就是單色繪畫,也達到了與畫家手繪同等 的效果。可以說這是中國雕版木刻印刷術的又一場革命,對國內外產生了巨大的影響。雖然我們不能說是胡氏發明了這一技術,但可以說胡氏將這種技術發揮到了淋 漓盡致的地步。直到今天,木版水印全過程中的具體分工,大體上還是沿襲胡氏的模式。

《十竹齋畫譜》屬于畫冊,兼收錄名畫、講授畫法, 供人們鑒賞和臨摹。分為《書畫譜》、《墨華譜》、《果譜》、《翎毛譜》、《蘭譜》、《竹譜》、《梅譜》、《石譜》等八大類,收入他本人的繪畫作品和復制古 人及明代的名作三十家。每譜中大約有40幅左右的畫,每幅都配有書法極佳的題詞和詩,總共180幅畫和140件書法作品。

《十竹齋畫譜》技術繁復,分版、刻版、對版、著色、印刷來不得半點馬虎,印出來的作品達到前所未有的化境。可稱“濃濃淡淡,篇篇神采;疏疏密密,幅幅亂真。”《十竹齋畫譜》原版初印本用開化紙印制,傳世稀少,在版本學上占有極重要的地位。

《十竹齋箋譜》則采用的是拱花技術,所謂拱花,是將紙壓在版上壓磨,使得花紋凸現紙上的印制方法。十竹齋的拱花技法有白拱、色拱、線拱、塊拱多種,箋譜 共4卷,收圖近300幅,包括清供、華石、博古、畫詩、奇石、隱逸、寫生等內容,用拱花方法印制所顯現出來的濃淡分明的效果,給人以半浮雕的立體感。可以 說是印刷技術的又一飛躍。

《芥子園畫傳》

清代的套版印刷,在明末的套印基礎上,有了長足的發展,饾版套色 印刷的代表作品就是李漁芥子園甥館印的《芥子園畫傳》。芥子園是清初著名的劇作家名士李漁金陵別墅的名字。李漁,字笠翁,精譜曲,家設戲班,所著《閑情偶 寄》對中國戲曲理論有所豐富和發展。除刻印過《閑情偶寄》外,尚有自撰《笠翁十種曲》二十卷和《一家言全集》五十三卷。在其《一家言全集》卷四“芥子園雜 聯”序中說明其室名為芥子園的原由:“此余金陵別業也,地止一丘,故名‘芥子’,狀其微也。往來諸公,見其稍具丘壑,謂取芥子納須彌之意。”因畫傳的制作 人是李的女婿,故稱芥子園甥館印。

《芥子園畫傳》凡三集,初集山水譜,五卷;二集蘭竹梅菊譜,八卷;三集花卉草蟲及花木禽鳥兩譜,四卷。

李漁的女婿沈心友,家中存有李長蘅畫的課徒山水畫稿四十三葉,又請王概、王蓍、王臬三兄弟為之整理增繪,經三年增至一百三十三葉,又臨古人各式山水畫四十幅,在李漁的大力協助下,于康熙十八年饾版彩印而成,作為初學國畫者畫范。此為《芥子園畫傳》的第一集。

王概,字安節,康熙間秀水人,寓居金陵,工詩善畫,以山水畫名于世。其兄王蓍,字宓草。工詩歌,善畫花卉翎毛,得黃荃遺法。概弟王臬,字司直。三兄弟均 善繪畫,并著有《學畫淺說》。沈心友請他們斟酌增刪了杭州名畫家諸羲庵為沈氏編繪的《竹蘭譜》和王蘊庵編繪的《梅菊草蟲花鳥譜》,于康熙四十年 (1701)刻印成書,是為《芥子園畫傳》第二集。當時第二集分為上、下冊,上冊為竹蘭梅菊譜,下冊為草蟲花鳥譜。后來書商將沈心友的例言十條刪去,把竹 蘭梅菊改訂成第二集,草蟲花鳥譜改為第三集。

《畫傳》是繼《十竹齋畫譜》之后用饾版彩色套印的又一部大型畫譜,初印本用開化紙,五色 饾版套印,濃淡深淺陰陽向背,不失原稿色澤神態,色調絢麗奪目,氣韻自然生動,代表著清代前期雕版彩色印刷的高峰,在我國印刷史上占有重要地位。數百年來 對初學者在國畫傳統技法上和接受前人繪畫遺產方面起了很大作用。可以說是介紹和指導國畫技法的一部教科書,學畫者的津梁。此書流傳甚廣,對中國繪畫界有著 巨大的影響。這個角度看,沈氏可謂功德無量。

《芥子園畫傳》對中國繪畫史的影響和貢獻巨大,至今仍以其獨特的藝術魅力為人推崇,我國 許多近現代的著名畫家從幼年就用《畫傳》作參考,接受系統的、基礎的培養,齊白石老人學畫就是從《芥子園畫傳》入手的。而且,此書問世后很快就傳到了海 外,在乾隆間還出現了日本翻刻本,從而產生了巨大影響。

《坐隱先生訂棋譜》

如果從堯造圍棋以教由朱作為中國人研習圍棋的開端,中國人發明圍棋已有五千年的歷史了。幾乎與中華文明史同步。五千年的歷史留給今天的除去棋盤棋子帶來 的愉悅,還有厚厚一疊棋譜。人們在縱橫各十九路棋盤的三百六十一個交叉點上,幻化出許許多多的變化,不但在圍棋世界中享受著博弈的快樂,也領悟著其中蘊涵 著的深厚的人生哲理.作為圍棋的起源地,圍棋對于我們中國人來說已經遠遠超出了它的娛樂功能,它是一種理念,一種生活的態度,一種生命的哲學。棋已經不僅 僅是智力的角逐,更多的是智慧的延伸。

明萬歷間名士如吳承恩、湯顯祖、凌夢初、馮元仲、謝肇制、汪廷訥等都熱衷于圍棋,并各有作品,如《西游記》、《弈旦評》、《五雜俎》等。鄭先生舊藏安徽休寧汪村汪廷訥編的《坐隱先生精訂捷徑奕譜》是其中最有代表性的一種。

汪廷訥,原字去泰,后改字昌朝,一字無如,別號無無居士、無悶道人、全一真人,清癡叟、坐隱先生也是他的號。他曾為富商,后捐得從七品朝廷命官。他好作 曲,擅長刻書,萬歷二十八年在家鄉建坐隱園和環翠堂,以供詩酒之會,同時進行刻書活動。此明萬歷三十七年(1609)汪氏環翠堂所刻《坐隱先生精訂捷徑奕 譜》應為《坐隱先生訂譜全集》中的第一部,棋譜開本見方,圖文設計豪華大方,刻劃細致入微,存兩冊,其中第一冊眾家序言后連式六幅《坐隱圖》插圖最具特 色,圖案表現的是汪氏坐隱園雅集的情景,特別是第三幅,兩人在松陰石桌上下棋,另兩人在一旁觀看.下棋的一位或許就是汪廷訥本人,另三位的服飾代表著儒、 釋、道家的代表人物。版畫人物造型也具有非凡的功力,刻畫細致清晰,線條細若毫發,山石結構、水浪波紋等圖案都能代表徽派版畫的典型特點。衣紋折疊、花飾圖案和山石的點刻,無 人堪與匹敵。為徽派版畫上乘之作,六版連成一幅下圍棋的畫面,反映了主人理想中的隱逸生活。書由詹國禮督梓;汪耕繪;黃應組鐫。繪者汪耕,字于田,汪廷訥 之好友,善繪人物山水,細致秀麗。刻者黃應組,號仰川,擅刻插圖,刻書多種,為歙西虬村黃氏刻書名手之一。

我國版畫歷史之悠久,與雕版印刷術的發展相始終。經過不斷發展,到明代達到了很高的水平,萬歷、崇禎時期更是登峰造極,可稱為中國古代版畫史上的黃金時 代。這一時期徽派的版畫風格一掃粗壯雄健之風,“由粗豪變而為秀雋,由古樸變而為健美,由質直變而為婉約”,形成了徽州版畫的獨特風格。

明代印刷業的極大發展,造就了一批很有名的刻工,其中人才最集中、名手最多、技藝自成體系的當屬徽派刻工,而徽派刻工又以歙縣虬村的黃氏為最有名。黃氏 是中國古代最大的刻書世家,刻工又以刻圖版見長。黃氏的刻工大多都有一些繪畫基礎,因此在與名畫家合作時非常得心應手,能準確地將畫家原作的韻味再現出 來,印出之后與原稿毫無二致。甚至有些刻工在雕版過程中還進行再創作,將畫家在原作中未盡之筆觸,通過雕版表現出來,使其作品更加完美。黃氏幾代刻工奔走 于大江南北,以其精湛的雕印技術,創作了許多優秀作品。《養正圖解》即是其中之一。

明萬歷間,焦竑為勸導皇太子朱常洛承續封建道統而采錄編選進呈《養正圖解》。首為焦氏自序,自序中稱,高皇帝選出耆老魁壘之士,從太子諸王以游,命諸臣在 講經書的閑暇,開陳明君良相、孝子忠臣的故事,及時政沿革、民間疾苦之類,又命繪農業艱難和古孝行圖以進,以作到本末具舉。焦竑采古言行可資勸戒者,今古 以通之,圖繪以像之,作成《養正圖解》。其正文有解說六十則,每則各附單面圖一幅,以圖解形式通過歷史典故、古人事跡,宣講封建倫理道德及論行為規范。在 解說中,作者借題發揮,竭力闡述儒家的綱常概念及仁、義、禮、智、信的五德思想,宣揚了修身、齊家、治國、平天下的為君之道,勸勉皇子從細微之處作起,修 身養性,以達到治國平天下的目的。

《養正圖解》明代版本頗多,作為培養封建統治繼承人的教材,也受到了清代統治者的賞識和重視,乾隆帝為其作詩,嘉慶帝為其作贊,至光緒二十一年光緒帝下達諭旨,書與御制詩一并武英殿不分卷刊刻頒行。

鄭振鐸先生所藏為金陵奎壁齋刻于明萬歷二十二年(1594)的《養正圖解》,繪圖者為明代安徽休寧著名畫家丁云鵬,刻工則為徽州黃氏家族的黃奇。名畫家 和名刻工的絕佳配合,使書中的六十幅插圖,版畫繪刻精細,人物神態自然,景物栩栩如生,意趣盎然,充滿古趣,使此書堪稱徽派版畫作品中的上品,因而,具有 較高的研究價值和欣賞價值。

《凌煙閣功臣圖》

清劉源繪。清朱圭刻。清康熙七年(1668)吳門柱笏堂刻 本。劉源,字伴阮,號猿仙,河南祥符(今開封)人,寄居于江蘇蘇州。康熙間供奉內廷,官至刑部主事。工書畫、精鑒賞制作精彩絕倫。時人有比之于王維者。劉 氏《凌煙閣功臣圖》與同時的金古良《無雙譜》齊名,代表康熙時期的人物版畫的風格。朱圭,吳郡人,出身書香門第,以木刻畫為業。康熙五十一年(1712) 成了皇家的木刻畫作者。朱氏有杰作存世,如焦秉貞繪的《御制耕織圖》、王原祁、宋駿業、冷枚等繪的《萬壽盛典圖》、《石濂和尚離六堂集》附圖,為康熙間吳 中名匠,鐫圖以纖麗工致著名。

關于《凌煙閣功臣圖》的作者究屬何人,有兩種說法。一說是劉源所繪,而吳偉業還稱其氣象仿佛,衣裝瑰異,雖立本復生,無以過。一說據《國朝畫征錄》所載云為朱賓所畫,劉源見之遂攘其名以付雕。

此書以唐代歷史人物為題材。唐貞觀十七年(643),唐太宗下詔,在當時長安凌煙閣畫上他的二十四位開國功臣之像。劉源繪此二十四功臣人像,意在頌揚功 臣忠節。是書封面鐫“劉源敬繪凌煙閣,吳門柱笏堂授梓”,次為康熙七年(1668)佟彭年、康熙八年(1669)蕭震、康熙九年(1670)尤侗、沈白、 袁鈁等序,多為溢美之辭。再次為康熙七年劉源自序,稱偶見陳洪綬所畫《水滸》三十六人像,“古法謹嚴,姿神奇秀,輒深向往,獨惜陳公精筆妙墨,不以表著忠 良,而顧有取于綠林豪客”,因而又出自機軸,別為《凌煙閣功臣圖》一冊,“以紀風云之盛,立仁義之極”。其旨在表示對大清國的忠心。

圖前有目錄,以裂冰紋為背。目錄前有書牌稱“吳門朱圭敬鐫”。圖之目次為“司徒趙國公長孫無忌”、“司空河間王孝恭”、“司空萊國公杜如晦”、“司空太子 太師鄭國公魏徵”、“司空梁國公房玄齡”、“司徒并州都督申國公高士廉”、“開府儀同三司鄂國公尉遲敬德”、“特進衛國公李靖”、“特進宋國公蕭瑀”、 “輔國大將軍褒國公段志宏”,“輔國大將軍夔國公劉弘基”、“尚書左仆射蔣國公屈突通”、“陜東道行臺右仆射鄖國公殷開山”、“荊州都督譙國公柴紹”、 “荊州都督邳國公長孫順德”、“洛州都督鄖國公張亮”、“吏部尚書陳國公侯君集”、“左驍衛大將軍郯國公張公謹”、“左領軍大將軍盧國公程知節”、“禮部 尚書永興郡公虞世南”、“戶部尚書渝國公劉政會”、“戶部尚書莒國公唐儉”、“兵部尚書英國公李世勣”、“左武衛大將軍胡國公秦叔寶”。末附“觀世音菩薩 像”三尊、“關羽像”三尊,總共三十幅。

劉源的畫風,接近陳洪綬可稱上乘之作。作者以嫻熟的線條,勾畫人物形象,且能用不同的體姿 和面目來區別人物的不同氣質和性格。圖像多不作背景,只寫一人或兩人,著重于人物特點的刻畫,可見作者人物寫生之功底。細察其情,人物的骨骼,都可從衣外 看出何處是肩,何處是肘,何處是腰,何處是膝。故而能做到雖然每幅都是一個個單獨人像,由于體形、姿態變化巧妙,令人觀賞,讀之有味。這較之長期以來不注 重刻畫人物表情和內心世界的徽派來說,是一個很大的進步。

從該書的版式看,也是別開蹊徑,獨具風格。每像都附題贊:“詩則集之工部, 字則仿之諸家。”幾乎每幅題贊,都仿用一種字體,或仿鐘繇、王羲之、懷素、劉岑,或仿墳書、懸針篆,或仿蘇(軾)、黃(庭堅)、米(芾)、蔡(襄),直至 趙孟頫等,無不酷似,由此又可見作者在書法方面也具有深厚的功力。于每幅題贊的周圍均用種種紋飾,詩情畫意、珠聯璧合,充分顯示了作者經營布局的繪畫才 智。題贊紋飾的內容也極廣泛,有秦磚漢瓦、鐘磬鼎彝、刀劍法器、書硯琴瑟等。就畫種而論,有山水花卉、飛禽走獸、異石仙草等,很妥帖地點綴著題贊詩,起著 一種烘托主題的作用。

插圖由吳中名匠朱圭刊刻,朱圭堪稱是這個時代的雕刻驕子。在這些人物畫上,大都畫著縝密的花紋圖案,細如毫毛, 諸如屈突通、李世勣著身的盔甲,紋飾細密,但端其每筆,都刻得很清晰。關公、魏征的胡須,不僅線條精細,而且還刻得生動、自然,令人折服。觀音、羅漢、關 公、周倉身上的衣紋,可謂柔媚如春蠶吐絲,同時做到了“細巧求力”。

鄭振鐸先生一生清貧樸素,但是他在收集瀕臨散亡的古籍善本以及其他文物時所表現出的忘我情懷,將永遠為我們緬懷。

如需參與古籍相關交流,請回復【善本古籍】公眾號消息: 群聊

歡迎加入善本古籍學習交流圈

責任編輯: