“八議”制度源于西周的“八辟之議”,曹魏時期正式入律,據《隋書·刑法志》記載,東晉成帝時,廬陵太守羊聘為非作歹,濫施刑殺,一次錯殺無辜一百九十人,“有司奏聘罪當死” ,但因景獻皇后是他祖姑,屬“議親”之列,竟免處死。曹魏時,“有鮮卑大人兒,不由關塞,徑將數十騎詣州,州斬所從來小子一人,無表言上。喜于是動奏恕,下廷尉,當死。以父畿勤事水死,免為庶人,徙章武郡,是歲嘉平元年。恕倜儻任意而思不防患,終至此敗。”杜恕身為一州的軍政長官,像鮮卑數十人入州,并斬殺其中一人這樣的大事,都不予上表朝廷,犯應言上而不言上罪,被彈劾,論罪當死。但因其父杜畿為勤水事而死,杜畿“受詔作御樓船,在陶河試船,遇風沒。”適用“八議”的議勤,僅被免為庶人,徙章武郡。

“八議”發展于西周的八辟制度。議和辟一字之變,不只是維護的階級由奴隸主貴族階級到封建貴族階級的變化。其變化更在于“禮”到“法”的變化,八辟制度在“刑不上大夫”的禮法基礎上,用八辟制度規定出什么人可以免于刑法。八議制度在“王子與庶民同罪”的法家思想上,結合禮法思想,通過法律的形式給予貴族特權,減免其應受的刑罰。

“八議”遵循“大罪必議,小罪必赦”的原則。屬于“八議之人”犯大罪即死罪,地方官無權處置必須將案件上報朝廷,由大臣審議并由皇帝親自裁決,決定是否減免刑罰。犯小罪即流放以下的罪刑都罪減一等。

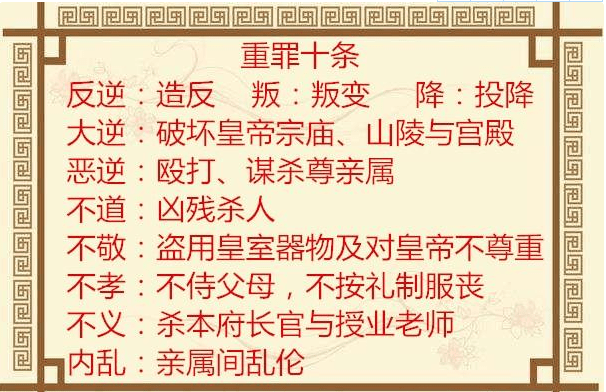

重罪十條?

八議制度是以禮法為依據建立起的貴族特權,但如果挑戰了封建統治和禮法制度八議也不會維護。因此在八議制度誕生后,其限制性規定也隨即出現——重罪十條。犯了其中的任何一條,一律不按律處置不予赦免。重罪十條為——反逆:造反;叛:叛變;降:投降;大逆:破壞皇帝宗廟、山陵與宮殿;惡逆:毆打、謀殺尊親屬;不道:兇殘殺人;不敬:盜用皇室器物及對皇帝不尊重;不孝:不侍父母,不按禮制服喪;不義:殺本府長官與授業老師;內亂:親屬間亂倫。

“八議”制度至唐朝趨于系統化和完備化,一直為后世所沿用,一直到晚清才予以廢除。但“功臣不殺”的思想卻仍然在很多人心中保留著,而且影響到幾十年之后。

責任編輯: