《史記》文章充滿抒情性,如《伯夷列傳》《屈原列傳》《游俠列傳》,幾乎通篇就像一首抒情詩。又如《李將軍列傳》《張釋之馮唐列傳》《外戚世家》等那種夾敘夾議,那種或悲悼、或憤激、或迷惘的悠游唱嘆,何等動人。魯迅稱《史記》為“無韻之《離騷》”,真是一點也不錯。《史記》中如《伯夷列傳》《日者列傳》《滑稽列傳》等等,其“人物”“故事”是否真的存在,我們似乎難以考查。范淑《題直侯所評紅樓夢傳奇》有所謂“說部可憐誰敢伍,莊騷左史同千古”;劉鶚《〈老殘游記〉序》有所謂“《莊子》為蒙叟之哭泣,《史記》為太史公之哭泣”。《莊子》十之八九是寓言,《史記》中的一部分人物故事也恰恰就是寓言。在這里我們要思考、要體會的是它的說理是否深刻,而不必去穿鑿它所使用的“人物”與“故事”是否屬實。《史記》對我國后代寫人文學的影響是巨大的。吳曰法說:“小說家之神品得力于《史記》者為多。”(《小說家言》)丘煒爰說:“千古小說祖庭,應歸司馬。”(《客云廬小說話》)

由于《史記》是傳記體的史書,又由于《史記》具有很強的文學性,于是研究傳記文學的人們很自然地就把《史記》稱作中國“傳記文學”的開山之作。過去西方人以歐洲為中心,他們稱古希臘的普魯塔克為“世界傳記之王”,但普魯塔克若和司馬遷相比,則要晚生191年。司馬遷的《史記》要比普魯塔克的《希臘羅馬名人傳》早產生幾乎兩個世紀。《史記》在今天的思想意義其一是表現了進步的民族觀,認為中國境內各民族都是黃帝的子孫,是兄弟。這種觀點大體是起源于戰國時期,是司馬遷的《史記》全面表述出來的。這個口號已經被現在中國境內、境外,以及世界各地的華人所普遍接受。這個口號的本身不一定很科學,但是作為團結炎黃子孫的一個紐帶,一種理論,一種思想,兩千多年來,它已經形成為一種心理定勢,被普遍接受,于是就變成了一種偉大的精神力量。

其二是司馬遷認為經濟是一個國家強大的基礎。秦國為什么能夠統一六國?因為它興修水利、發展農業。管仲為什么能把齊國壯大起來,能使得齊桓公成為“五霸”的第一霸?就是因為齊國能夠發展工商業。司馬遷主張工、農、商、虞四者并重,反對片面地“重農抑商”。司馬遷的這種主張被壓制了兩千多年,一直到鄧小平改革開放以后人們再讀《史記》,才發現司馬遷的經濟思想原來如此進步。司馬遷在《貨殖列傳》里為杰出的工商業者樹碑立傳,表彰他們對社會作出的杰出貢獻,這種眼光是很難得的。其中特別寫了孔子的學生子貢在經商方面的才能。他說子貢建立了很多跨國公司,無論他到哪個國家,那個國家的諸侯都得恭恭敬敬地出來招待他。他說孔子當時周游到一些國家,孔子之所以能受到這些國家諸侯的優禮相待,完全是因為有子貢,那是子貢花錢打點的結果。這雖然有點像是開玩笑,但司馬遷重視發展工商業是無疑的。

其三是《史記》對先秦與漢代所流行的儒家與法家兩個重要學派都有所批判,也都有所繼承。儒家所宣傳的“禪讓”,所倡導的“德治”“仁政”與“大公無私”“身體力行”等等,都被司馬遷所接受,并在《史記》中構成了自己所夢想的模范政治與模范人格,諸如堯、舜、禹、文王、周公等等。但司馬遷又重視法制,他描寫了吳起、商鞅、趙武靈王、晁錯等一批勇于推行變法,甚至為推行變法而付出了生命的人物。《史記》中有《循吏列傳》,特別歌頌了秉公執法的李離,由于他在執法過程中因誤判而錯殺了人,于是堅定地將自己判為死刑,引咎自殺;又歌頌了堅持原則的石奢,石奢出于為國執法,不得不照章判定了自己父親有罪,而自己又從親情上感到對不起父親而毅然自殺了。《史記》中這些有關治國平天下的思想與實踐,對后代的思想家與政治家都有極為重要的影響。

其四是《史記》里歌頌、贊揚了一種積極而又奮發有為的生死觀和價值觀。《史記》所歌頌的英雄人物一般都有積極上進,勇于為國家、為社會作貢獻,都想要轟轟烈烈干一番事業的特點。這些人也可能是為了某種道德觀念,或是為了個人的某種利益或揚名,對此我們不必過多追究,關鍵是看他們客觀實踐的效果。不光是司馬遷喜歡的英雄,像管仲、晏嬰、陳涉、項羽、李廣、郭解是如此;即使是他比較討厭的人,比如像李斯、主父偃等也有這種抓緊機會干一番事業的特點。

推薦幾種注本

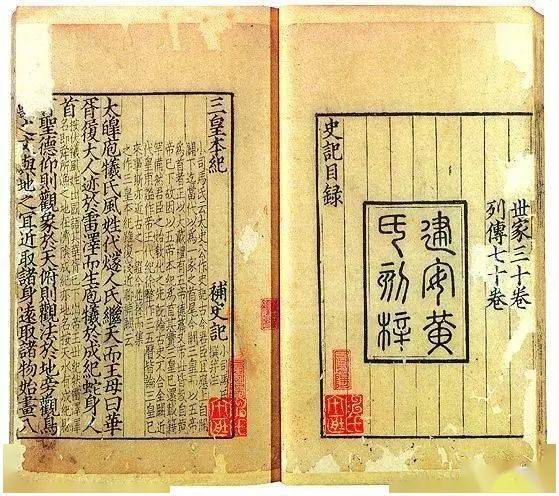

《史記》問世已經兩千一百年了,生活在現代的讀者要想比較準確地讀懂《史記》,就得有個合適的注本。在這里我提出幾種供大家參考。首先是“三家注”。所謂“三家注”是劉宋裴骃《史記集解》、唐司馬貞《史記索隱》、唐張守節《史記正義》三種注本的合稱。這是我們今天所能見到的最早的《史記》注本。這三種注本原來都是各自成書,到了北宋,開始有人將三種注本打散,統一地穿插、編排于《史記》的正文之下。今天我們所使用的中華書局組織點校的《史記》,就是這樣的一種合刻本。“三家注”對《史記》原文的校勘、對文章史實的考辨、對地理、名物的注釋等等,都做了篳路藍縷的開拓,其貢獻是很大的。

其二是明代后期凌稚隆編撰的《史記評林》。此書以《史記》三家注為基礎,通過眉批、篇后評語等方式,對上起漢代下至明代有關司馬遷與《史記》的評論資料廣泛地搜羅匯總外,還對《史記》原文的校勘、詞意的解釋、資料的來源,以及對《史記》文章寫作方面的評論都廣為收集。從而很有助于讀者觸類旁通,開心益智,對研究工作與撰寫文章很有裨益。

其三是今人張大可的《史記全本新注》。本書的第一個特點是早而全,這是新中國成立以來對《史記》全書進行簡明注釋的較早的一種,1990年由三秦出版社初版,其后又由其他出版社出版過多次。本書的第二個特點是簡明,它以簡潔明快的語言疏通原文語意,以及解釋音、義、人物、地理、職官、典章制度等等,一般不作引證,歧義只注一說。本書的第三個特點是創新,它以中華書局點校本為底本,將《史記》原文、褚少孫補文、附記太初以后的大事均用不同字體區分排版。在行文中又用“序論”“題解”“簡論”為導語,以導出編寫者的個人見解、或評或論等等。

其四是韓兆琦編著的《史記箋證》。本書的最大特點之一是注釋格外詳盡,內容包括原文校勘、讀音釋義、資料來源、史實辨正,以及文章寫法、作者寓意等等。其二是本書匯集了大量古今中外的評論資料,特別是匯集了地面上的古跡遺存與近幾十年來的考古發掘等等。此外還收有相關的歷史地圖與文物圖片二百多張。本書是對《史記評林》編寫方法的進一步擴充與發展。全書500多萬字,2004年由江西人民出版社初版,2009年再版。(韓兆琦)

如需參與古籍相關交流,請回復【善本古籍】公眾號消息: 群聊

歡迎加入善本古籍學習交流社區

責任編輯: